冬の旬の食べ物について学んだことをまとめてみました。

年をとれば自然と世の中のことが分かって大人っぽい会話が出来るはず……と思っていたのですが、残念ながらほとんど成長もなく、気が付けばもうアラフォーになってしまいました。

周りの大人はどんな会話をしているのだろうかと耳を傾けると、どうやら『食』について話をしていることが多い様子。(職場がスーパーというせいかもしれませんが)

ということで私も『旬の食べ物』について学んでみたら『大人っぽい(?)ちょっとした小話』が出来るんじゃないかと思い、勉強してみることにしました。

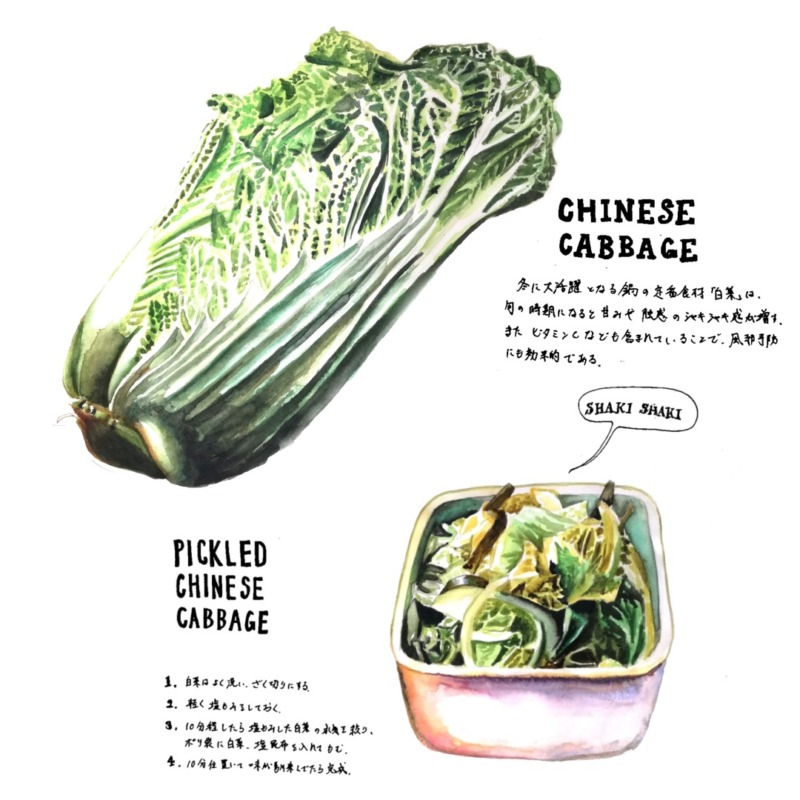

冬の旬の食べ物①『白菜』

緑の外葉が付いたものの方が良く、

葉がシャキシャキしたものを選ぼう。カットされているものは

断面が平らなものを選ぶこと。

白菜の旬は寒い間ずっと続き、鍋の具材としてもよく登場します。煮るとくたっととろけて甘みが増し、美味しくいただくことが出来ます。

特に豚肉との相性は抜群で、味だけでなく、見た目も華やかな「豚肉と白菜のミルフィーユ鍋」が人気です。

保存方法

立てて保存する方が日持ちが良いといわれている。丸ごとの場合は冷蔵庫の底の部分に濡れたキッチンペーパーを置いて、新聞紙で包む。使う時は外側の葉から一枚ずつはがしていくと良い。

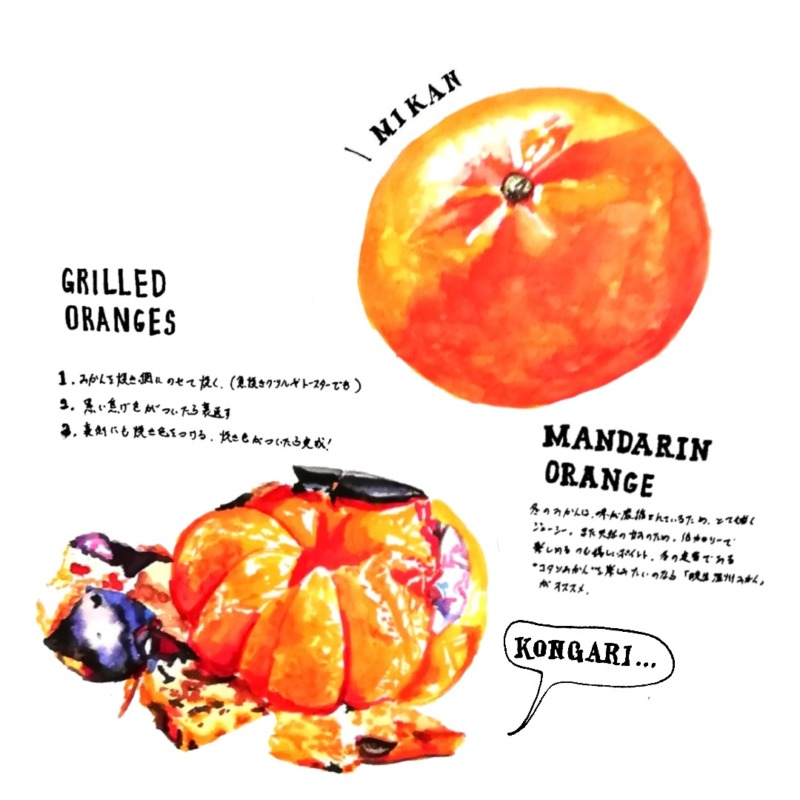

冬の旬の食べ物②『みかん』

また、横から見て平らな形のモノが美味しいと言われている。

ただし、品種によっては丸い形のモノもある。

みかんの美味しい時期は11~1月頃。

みかんの糖度の目安は11~13度ほどで、12度以上は甘くておいしいみかんと言われています。

また、みかんは天候や気候など、生育状況によって品質が違ってくるので、甘くて美味しいみかんを育てるのは本当に大変とのこと。

(農家さんに感謝です!)

保存方法

常温保存が基本。みかんが上下に重なっていると、上のみかんの重みで下のみかんが痛んでしまう可能性があるので、あまり重ねない方が良い。また冷蔵庫での保存は乾燥してしまうのでNG。どうしても冷蔵庫に入れる場合はペーパータオルで包みラップをして野菜室に入れる。

冬の旬の食べ物③『タラバガニ』

また、甲羅が綺麗なカニは脱皮したばかりの可能性があるので、

なるべく甲羅が汚いカニを選ぶのもポイント。

身がギッシリ詰った硬ガニが採れるのは11月以降。

また、日本の市場で流通しているタラバガニの産地は北海道です。

肉厚で食べ応えのあるタラバガニはしゃぶしゃぶやバターソテーにしていただくのがおススメ。

保存方法

カニ脚を保存する場合は濡らした新聞紙などで包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫で保管すると良い。殻付きのまま冷蔵庫に入らない場合は、身をほぐしてから密閉容器に入れるようにする。レモン汁や酢を小さじ一杯回しかけてから蓋をすると、届いた日を含む三日程度は美味しくいただける。

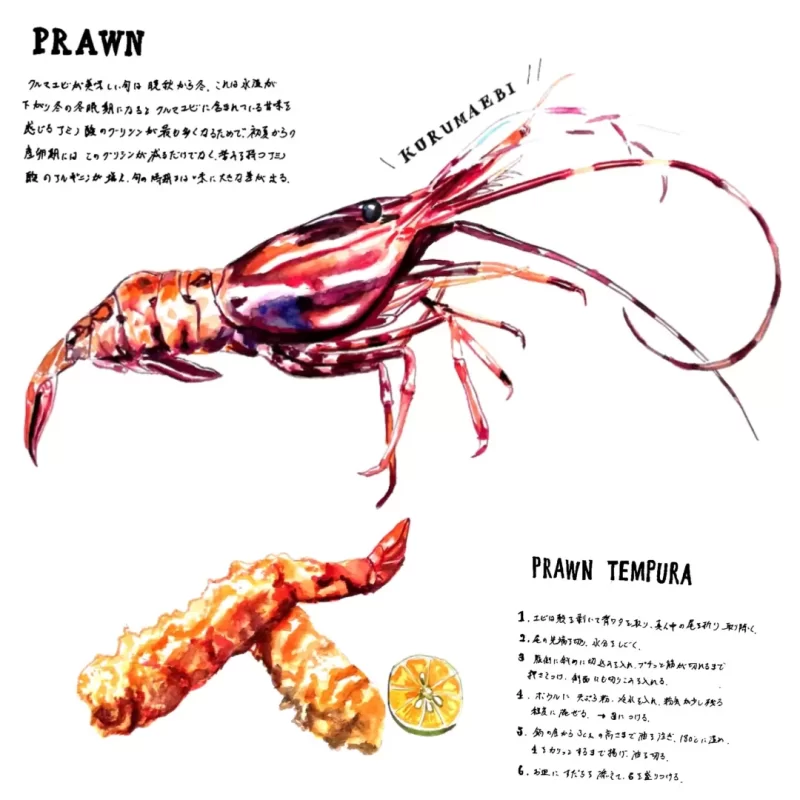

冬の旬の食べ物④『車海老』

死ぬとすぐに鮮度が落ちてしまう特徴があり、

料理やでも調理する直前まで生かしておいたりする。殻から透けて身が見えるので、

しっかりと身が詰まっているものを選ぶこと。

天然ものの車海老の旬は夏ですが、養殖物の車海老は旬が12~2月にかけて。

車海老は味が強いエビなので、シンプルな味付けや調理方法で美味しくいただくことが出来ます。

調理方法として代表的なものに、刺身や塩焼き、塩ゆでなどがあります。

保存方法

10~15度で静かに保管すれば数日生きているが、日を追うごとに死んでしまうので、当日中に食べられない場合は、

オガクズをきれいに洗い落として、ラップやジッパーバッグなどで冷凍保存すると良い。

10日ほどは解凍しても刺身でいただくことが出来る。

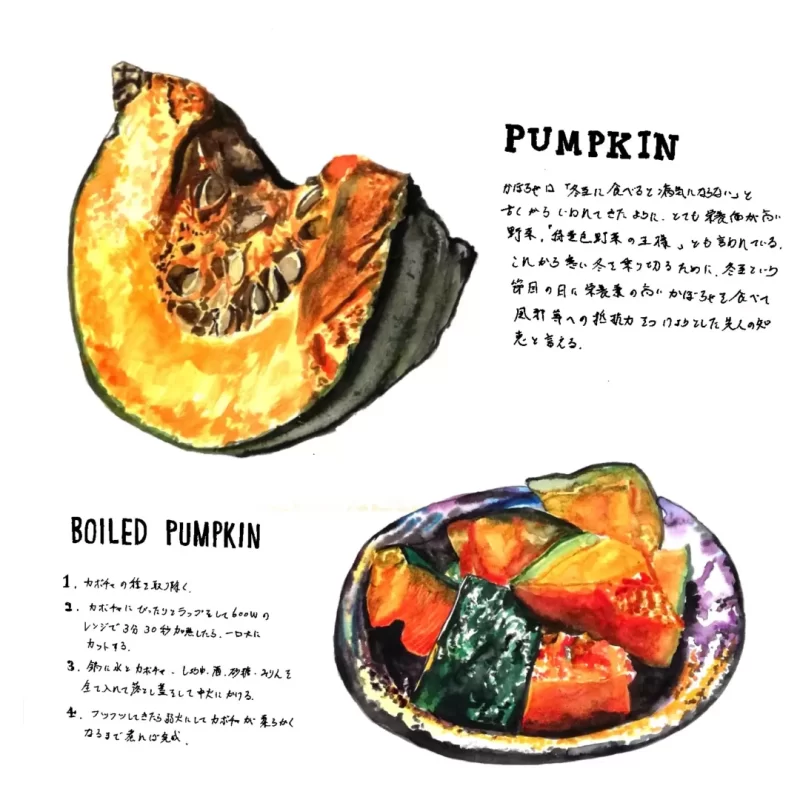

冬の旬の食べ物⑤『かぼちゃ』

収穫後しばらく熟成させたものの方が美味しくなるので、

ヘタの周りがくぼんでいたり、ヒビが入っているもの、またはコルクのように

乾燥しているものは完熟している証拠。

国産かぼちゃの旬は夏と冬の二回あります。冬は収穫シーズンではなく、夏に収穫したものを追熟させたかぼちゃが出回る時期です。

追熟させることで甘さが増し、ほくほくとした食感になります。

冬至の日にかぼちゃを食べる風習は、栄養価が高いかぼちゃを食べることで免疫力と高めるためとされています。

保存方法

丸ごとの場合は新聞紙に包んで風通しの良い場所で2~3か月保存できる。

保存することで追熟され、甘みが増す。切った場合は、種とわたの部分から傷むので必ずきれいに取り除いてからラップを

し、冷蔵庫の野菜室で保存する。(保存期間は一週間ほど)

また、使いやすい大きさに切り、水気を拭き取り、生のまま冷凍用保存袋に入れて冷凍することも可能。

コメント